ANCORA PASSI A RITROSO SULLE ORME DELLE ASCENDENZE

DI ARDUINO

E DESCRIZIONI RIPORTABILI A POMBIA.

Nelle pagine precedenti s’è detto, a proposito di Narteci costruiti per personalità di spicco, di quello a San Martin di Tours, tomba di Angilberto.

Era costui lo storico della Corte carolingia, oltre che amico e consigliere di Carlo Magno.

Vissuto tra il 745 e l’814, compose carmi celebrativi che gli valsero la definizione di HOMERUS da parte dell’Accademia Palatina.

Fu probabilmente anche autore di un celebre frammento epico intitolato “Karolus Magnus et Leo Papa” e fu certamente padre, senza giuste nozze, di due figli di Berta, sorella dell’Imperatore.

Di questi figli, il primo, Nitardo, scrisse una Cronaca storica che copre gli anni che vanno da Ludovico il Pio all’anno 843, particolarmente interessante in quanto egli stesso fu testimone e a volte attore nelle importanti vicende tramandate.

Esaltatore in rima delle gesta di Pipino vincitore degli Avari, nonché della munificenza di Carlo Magno protettore delle Arti e delle lettere, ebbe da quest’ultimo la dignità di Abate di Saint Riquer, nonostante il suo stato laico.

Secondo recenti indagini, da Angilberto, tramite il figlio Nitardo, discenderebbe l’Arduino, padre di Ottone Anscario e di Ansgarda. Il maschio divenne il primo Marchese d’Ivrea; la ragazza fu la sfortunata consorte di Ludovico (o Luigi II) Re dei Franchi, il quale, per ragioni politiche, la ripudiò su istigazione del padre, Carlo il Calvo, con la scusa delle origini illegittime.

Ansgarda, dopo lo strazio del vedersi premorti i due figli: Luigi III non ancora ventenne, e Carlomanno due anni dopo, cercò pace e conforto presso il fratello Anscario. Morì in concetto di santità nel Castello di Chelles, presso Parigi, nell’889. La sua benevola fama, diffusasi anche nel Canavese, suggerì ad Anscario la costruzione di un ospedale per i poveri a Settimo Vittuone, dedicato alla Beata Ansgarda, oltre alla Chiesa di San Lorenzo edificata sui resti di un più antico tempio.

Una scorsa alla famosa “Cronaca di Novalesa” (questa un’Abbazia benedettina fondata nel 726 nei pressi di Torino e importantissimo centro culturale nel Medio Evo) consente di risalire alla famiglia degli Arduini.

Un Arduino di stirpe comitale venne in Italia, forse al seguito dei Franchi, più probabilmente dei Longobardi. Vi si stabilì per diritto di conquista e vi ebbe due figli: Rogerio e Arduino.

Entrambi furono accolti da Rodolfo, Conte di Auriate. Quando costui morì, Rogerio ne sposò la vedova e subentrò nel Comitato. Da questo matrimonio nacquero parecchi figli, l’ultimo dei quali, un’Arduino detto Glabrione per l’assenza di peli sul mento, fu il nonno del “nostro” Arduino.

Arduino Glabrione, Conte di Torino per nomina del 924 di Re Ugo, progredì al titolo di Marchese conferitogli da Berengario II nel corso del riordino delle Marche al quale si dedicò dopo l’elezione al trono, ed anche in premio alla cacciata dei Saraceni dalla Val di Susa. Egli estese i suoi domini, oltre che a Torino e a Susa, sui Comitati di Auriate, di Albenga e probabilmente anche su Ventimiglia, Bredula e Alba. Dalle sue nozze con una figlia di Manfredi da Mesezzo, ebbe - oltre a tre figlie tra le quali una, Ichilda, sarà madre di Arduino di Pombia e d’Ivrea - quattro figli maschi: Manfredo I, Arduino, Oddone, e Amizzone che diventerà Vescovo di Torino.

Manfredo I sposò Prangarda, figlia di Azzo Adalberto Conte di Modena e Reggio e, alla morte del padre, verso il 975, gli succedette nella Marca di Torino che tenne fin che morì.

Lasciò numerosi figli:

- Olderico detto Manfredi

- Alrico Vescovo d’Asti

- Ugo

- Oddone

- Azzone

- Guido

Avrà un solo figlio maschio, il Conte di Monte Bardone, e parecchie figlie femmine tra le quali ADELAIDE, figlioccia dell’Adelaide Imperatrice, seconda moglie di Ottone I. Divenuta Contessa di Susa, costei dominerà per cinquant’anni la storia dell’Italia subalpina e salderà nome ed averi (Torino, Ivrea e Susa) con i Savoia, originando il loro potere nel suo matrimonio con Oddone (1015 - 1091).

Ritroveremo il nome di Olderico Manfredi dicendo dell’Arduino suo cugino e fulcro di questa narrazione.

Bisogna adesso tornare a ricordare che la Marca d’Ivrea, già sede di Ducato Longobardo e poi Contea Franca, aveva i suoi confini orientali sul Ticino.

Comprendeva quindi la “Civitas Plumbiensis” ricordata dall’Anonimo Ravennate come sede di Ducato, con diritto di Zecca Regia ed altresì definita nel “Codice diplomatico longobardo” Finibus Plumbiense o Judicaria Plumbiense , laddove il vocabolo “judicaria” significa ducato e “finis” provincia, così come vennero usati nel longobardo Editto di Rotari nel quale si ricalca l’ordinamento territoriale romano.

Questa Pombia la si trova sede di Comitato in età carolingia e poi residenza di un Visconte Maginardo, franco e laico.

Dall’885 vi risiedono anche un Arcidiacono e il Vicedomino della Chiesa di Novara, tale Raginaldo del fu Rapoldi.

Nella metà del 900 vi troviamo, come s’è visto, Dadone insediato nel Castello Comitale.

Aveva sposato una delle tre figlie di Arduino detto Glabrione.

Il figlio primogenito, Guiberto, fu destinato a succedere al padre nel vecchio municipio plumbiense da dove difendere le tradizioni della Casa e il patrimonio terriero legato a quella Contea che si estendeva fino alle Valli del Toce e del Sesia. ,

Luogo di insediamenti preistorici (nel 1987 vi sono stati reperiti ulteriori resti di una necropoli con suppellettili pregiati databili alla seconda metà del VI secolo a. C.) doveva essere, questa, una terra ambita da sempre. E’ documentato che, nel testo di resa della Regina Willa ad Ottone I, i Canonici di San Giulio d’Orta che se n’erano fatti intermediari, suggerirono al Vescovo Liutprando di chiedere quale loro ricompensa “alcuni terreni conosciuti ed apprezzati sulle colline fra Gozzano e Pombia”.

Dice Jaques Le Goffe, storico francese:

La terra è la realtà fondamentale dell’Occidente costiero del Medio Evo. In un’economia di sussistenza dominata dalla semplice soddisfazione dei bisogni elementari, la terra è la base dell’economia, è tutta l’economia.

Dall’epoca carolingia il verbo latino che esprime l’idea di lavoro, laborare, significa essenzialmente lavorare la terra, rivoltarla.

Fondamento della vita, economica, la terra è la base della ricchezza, del potere, del prestigio sociale.

La classe dominante - in genere, un’aristocrazia militare - è anche la classe dei grandi proprietari terrieri nella cui sfera si entra ricevendo in eredità o per benevola concessione di un superiore un dono, un beneficium, un feudo, cioè , essenzialmente, un tratto di terra.

All’infuori del Signore che ne riceveva comunque gran parte del profitto, il ricevimento consente solo una vita grama ai contadini che all’esiguità del reddito aggiungono a loro danno uno spirito particolaristico che si nega alle importazioni di generi alimentari da regioni più fortunate, importazioni che sarebbero comunque difficoltose per l’asperità e l’insufficienza dei trasporti, possibili principalmente per via d’acqua.

Gli artigiani sono rari, fuorché nelle grandi città dove si lavorano ferro, avorio, spezie, tessuti, oro.

In campagna vivono a malapena un fabbro ch’è soprattutto maniscalco, un falegname, qualche raro mercante ambulante, giacché il contadino stesso e le donne costruiscono le case e confezionano le vesti, fabbricano gli utensili domestici e quelli agricoli essenzialmente in legno o terracotta.

II gruppo dei dipendenti da un dominio feudale comincia a chiamarsi dei villani o manenti, cioè coloni legati alla terra da un contratto a lungo termine.

Questa, in genere la situazione nelle campagne.

Pombia spiccò a causa della posizione antistante l’ampia ansa del Ticino che offriva facilità di approdo e di navigazione, e per l’accesso a grandi strade quali Stazzona e Biasca che immettevano ai principali passi alpini per il il Nord. Erano vie d’acqua e di terra ben note e concedevano ai suoi governanti una situazione di privilegio.

Anche lo stesso Liudolfo - che, a punizione della sua prima ribellione non era stato invitato né consultato ad Aquisgrana quando, nel 951, Ottone aveva colà riunito i suoi Signori tedeschi per la spedizione in Italia - aveva sperimentato la relativa facilità del passo alpino di Lucomagno che l’aveva introdotto nella Valle del Ticino aprendogli la strada per la Longobardia.

Se non che “giunto a Bellinzona, aveva trovato resistenza e non sentendosi sicuro alle spalle era rientrato senza successo e con perdita di prestigio”.

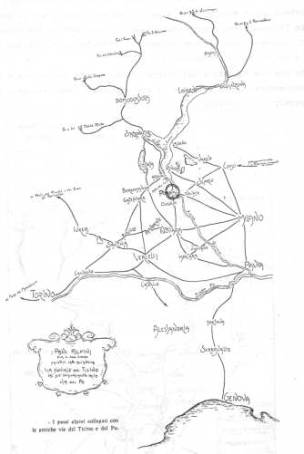

I passi alpini collegati con le antiche vie del Ticino e del Po

La struttura del castello di Pombia era allora tutta chiusa nella parte più alta che comprendeva la zona Torre del Castello Vescovile sorta al tempo di Berengario, oltre che la zona di Prevostura e la zona Rocca che è quella del Castello di Dadone.

Intorno, le case dei servi addetti alle dimore oltre che all’artigianato locale.

Nella zona Villa viveva la plebs rustica extra mura posita, cioè i contadini alloggiati fuori dalle mura.

Siccome la dizione Plebs corrisponde anche ad un’antica divisione di carattere civile, qui sorgeva, come s’è visto, e forse fin dal V secolo, la Chiesa staccata di Santa Maria.

A proposito del Castello e della Villa, intesi anche come momenti della colonizzazione agricola, lasciamo la parola a H. Desplanques che nel saggio “Contribution a l’étude des paysages ruraux en Italie” pubblicato a Parigi nel 1969, dice:

II castello non è soltanto una fortezza con funzioni difensive. E’ anche un centro di vita agricola.

Così come il termine di città non comprende soltanto l’agglomerato urbano propriamente detto, ma anche il territorio che ne dipende, così il termine castello designa il villaggio fortificato, ma anche, in molti casi, il complesso delle terre sfruttate dai suoi abitanti. Costituisce un’unità territoriale con le sue vigne, i suoi campi, i suoi boschi: è un centro di dissodamenti. Si incontra spesso, ad esempio, l’espressione la selva del detto castello. Il termine area significa di solito aia per battere il grano, ma non è qui forse il caso di parlare di terrazze? L’obbligo di sistemare terrazze accompagnerebbe dunque l’abitato fortificato: del resto, ancor oggi, le più antiche terrazze le osserviamo proprio attorno ai villaggi che sorgono in posizione elevata.

Da parte dei Comuni, il castello è anche uno strumento di colonizzazione e di valorizzazione del territorio.

....Gli abitanti dei castelli sono contadini, e quasi tutti i contadini sono raccolti in questi villaggi fortificati: lo si trova testimoniato in tutti i documenti fino al XVI secolo:

donazioni e testamenti, poi statuti dei Comuni.

….I castelli non sono popolati di cittadini ma soltanto di contadini che di giorno vanno a lavorare nei campi e la sera si rifugiano tutti con le loro bestie all’interno del castello e nessuno abita nella campagna se non nelle zone piane della Longobardia.

Accanto ai castelli sussistono tuttavia dei villaggi non fortificati o ville. Nel Medioevo e quindi nei tempi successivi fino al secolo XVII, la villa è un piccolo centro rurale che raggruppa alcune famiglie. Queste comunità non dispongono in genere di terre collettive. Più deboli dei castelli, questi gruppi di casolari o villaggi si vuotavano in tempo di guerra a vantaggio dei luoghi fortificati e rinascevano durante i periodi di pace. Talvolta la villa svolge la funzione di borgo in rapporto al castello e, collocata com’è a breve distanza da esso, ha il compito di accogliere l’eccesso della popolazione.

Questi villaggi riprendono la vecchia tradizione dei piccoli raggruppamenti e sono all’origine di innumerevoli nuclei dell’abitato attuale, sebbene molti siano scomparsi o si siano ridotti allo stato di case isolate, e altri, al contrario, sono divenuti in epoca moderna grossi agglomerati.

Nel momento in cui l’abitato comincia a disperdersi, si può ritenere che l’ossatura del popolamento sia già costituita. Non si avranno più nuove fondazioni sotto forma di abitato concentrato.

I cronisti dell’epoca medioevale dicono dell’uso di affocare i boschi per far spazio alla terra da coltivare.

La zona plumbiense fu in gran parte esentata dalla necessità d’incendi, dando i boschi un loro reddito in legname, cacciagione, oltre che nelle raccolte di castagne e di funghi. Si diede piuttosto spazio alle vigne nei punti più soleggiati e meglio esposti della collina, tanto che una voce popolare dice dell’essere qui stata piantata, con subito attecchimento ed ottimo raccolto, la prima vigna dell’Italia del Nord.

I pergolati d’uva - chiamati “tòpie” - ombreggiavano le case.

Gli alberi da frutta davano produzione abbondante e saporita, mentre il frumento, la segale, l’orzo, oltre che il lino e la canapa, venivano coltivati nella zona dell’altopiano con messi più o meno abbondanti a seconda della clemenza del tempo e della terra, quest’ultima fertilissima seppure condizionata dalla siccità o dal gelo oltre che dalla scarsità dei concimi.

Dice ancora Jaques Le Goffe, a proposito della rivoluzione agricola che cominciò anche qui a quell’epoca:

La diffusione dell’aratro a ruote e a versorio (che si volta cioè dalla parte opposta per tornare indietro) fu l’inizio di impensabili vantaggi.

Un nuovo sistema di attaccare gli animali sostituì al pettorale - che soffocava la bestia togliendole forza - il collare di spalla per il cavallo e il giogo frontale per il bue, così che lo sforzo diventò di gran lunga più efficace e la trazione aumentò di quattro, cinque volte. L’uso dì ferrare gli zoccoli rese più sicuro il passo.

Il più frequente uso del cavallo o dell’asino che il vecchio sistema di attacco escludevano dal lavoro dei campi, offrì un rendimento superiore del cinquanta per cento, senza contare che questi animali sono resistenti e possono lavorare alcune ore di più al giorno che non i buoi, permettendo anche di profittare meglio delle condizioni atmosferiche favorevoli all’aratura e alla semina e concedendo inoltre al contadino di abitare più lontano dai suoi campi.

Si diffuse l’impiego del ferro.

Nelle rotazioni delle colture trovarono spazio i foraggi, quindi, dopo le semine autunnali di frumenti e segale su un terzo del terreno, quelle primaverili di avena, orzo e leguminose quali piselli, fagioli, fave e lenticchie cui seguirono ceci e cavoli. L’anno seguente, nella prima frazione si seminavano piante estive; la seconda era lasciata a maggese e la terza era seminata a riposo. Questo aumento della redditività permetteva di ridurre le superfici coltivate a cereali a beneficio di colture specializzate: piante per tintoria (robbia, guado) e specialmente viti per le quali si ottennero dai Castellani proprietari di terre incolte concessioni vantaggiose o addirittura gratuite per un certo numero d’anni, stante la lunghezza del tempo, il costo e la delicatezza delle operazioni. Passato quel tempo, la vigna veniva divisa in due parti uguali, una delle quali ridiventava assoluta proprietà del concessionario a condizioni giuridiche variabili che, secondo il caso, il tempo e i paesi, andavano dalla completa proprietà del fondo al semplice godimento vitalizio in cambio di un canone annuo consistente a volte in denaro, più spesso in una quota percentuale del raccolto.

Le notizie agricole sull’uso di contratti d’affittanza o “particolari” sono a Pombia ancora reperibili, e non solo negli uffici notarili ma anche a memoria d’uomo, giacché l’affrancamento dei medi e piccoli proprietari terrieri ebbe luogo nel corso dal 1800 fino ad epoca recentissima.

Comunque, le notizie di notevoli carestie sono rare in questa zona, fatta eccezione per i tempi calamitosi delle guerre.

I boschi offrirono sempre selvaggina e cacciagione varia, compresi quei cinghiali alla cui carne s’era addebitata, tra altre di vari invasori nordici, normanni o ungari che fossero, anche la morte di Liudolfo.

Vero che le leggi feudali precludevano la caccia a chi non appartenesse alla corte del Signore e, successivamente, a chi non potesse usufruire a diversi titoli delle “riserve”. Altrettanto vero che il bracconaggio fu sempre - e forse necessariamente - esercitato, così come il privilegio di casta sugli alberi e sui pascoli (che pure concedeva regolari distribuzioni) non fu esente da “appropriazioni” estemporanee.

Viveva in genere, la gente di qui, in modo assolutamente parco e spesso anche misero. Certamente si verificarono, come un po’ dovunque, casi di pellagra dovuta alla carenza di proteine e di sali, ma non ci furono inedie da denutrizione.

Non sono neppure state tramandate informazioni di gravi epidemie, se non della spagnola che mietè le sue vittime successivamente alla guerra del 1915-18, periodo che causò anche, come nella seconda guerra del 1940-45, gravi limitazioni nel vettovagliamento.

Circa la fertilità del terreno agricolo nel territorio plumbiense, ne restano, oltre alle attuali e dirette constatazioni, certificazioni catastali successive al Medioevo ma ancora relative a tempi nei quali permaneva la difficoltà d’irrigazione.

Il Contado Novarese era diviso in sette squadre amministrative: Pombia, verso il 1500, apparteneva a quella detta “Ticino di sopra” e fu inclusa nel secondo gruppo la cui stima corrispondeva al valore equiparabile a un cavallo di tassazione ogni 416 pertiche di terreno. Al primo posto comprendente Briona, Fara, Ghemme, Romagnano e Sizziano servivano 357 pertiche, mentre all’ultimo (Alzate, Cameri, Cascina d’Enea, Comignago, Divignano, Agrate, Gagnago, Landiona, Prato, Revislate, L’Appiano, Sologno, Savonera, Veruno, Vallera, Bocca) il prezzo di un cavallo copriva 714 pertiche.

Alcune notizie recentemente trascritte aggiungono considerazioni anche sul mondo industriale ai suoi albori che si volgeva a cercare nuovi redditi ed attività poco note, stimolato dall’inadeguatezza delle agricolture collinari. Va considerato che le prime industrie nacquero nei pressi delle alture e scesero poi nella Pianura Padana (dove avrebbero trovato la loro maggiore espansione) attraverso le valli conduttrici anche della mano d’opera sganciatasi dalla conduzione della terra, oltre che dell’apporto di capitali reinvestiti,

A detta e a parere di alcuni cronisti, la popolazione pedemontana del Novarese era statica, povera, timorosa; d’inverno viveva nelle stalle e la scarsa dieta veniva integrata dal pesce del fiume e dei “bosoni”.

Stagionalmente si migrava per lavori occasionali, meno frequentemente ci si sganciava definitivamente dai luoghi nativi.

Queste informazioni sono tuttavia riferibili a periodi meno antichi.

Per restare agli anni intorno al Mille, va ricordata anche l’attività di ricerca della polvere d’oro nella quale erano però impiegati schiavi traci tradotti sulle rive dei fiumi dalle sabbie aurifere dallo Stato che gestiva direttamente questo lavoro. Alloggiati in squallide baracche, emarginati e sfuggiti, consentivano la redditività di queste “miniere” a prezzo della nullità di valore delle loro esistenze. Solo il Vescovo d’Aosta, Grato, s’era mosso a pietà per queste creature diseredate e costrette ad una vita subumana e s’era adoperato a migliorare le loro condizioni.

I Pombiesi di allora certo sapevano di questi schiavi presenti. Non c’è traccia di loro partecipazione né al detto lavoro obbligato né dell’eventuale pietà o solidarietà per quegli esseri infelici. Anche questo è uno degli aspetti dell’epoca sfuggiti a notazione storica, come molti altri.

Forse, essi stessi vincolati alla dipendenza dal Castello e dei Signori che vi si succedevano, avevano ben altro a cui pensare.

Comunque, pur sussistendo anche qui una generale ristrettezza di vita, l’assenza di insalubrità ambientali e di gravi sottoalimentazioni oltre che la naturale ed istintiva pulizia fisica e morale, e - ci piace pensare - i leali rapporti tra i “Manenti” che restavano e i Castellani che cambiavano, consentirono un vivere sano e civile.